Microphone

昊宬提供的麥克風以電容式麥克風和微機電麥克風(以下簡稱MEMS mic)為主,以下將介紹其原理。

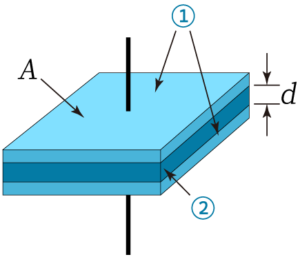

為介電常數,A為電容兩極板相對面積,d為電容兩極板之間的距離。

膜片的振動會改變電容的容量,也同時改變電容兩端的電壓,於是負載電阻兩端的輸出店壓也就跟著變化。聲音振動膜片,會改變膜片間的距離d,電容量產生微小改變。當電容器內的電量 Q 為固定時,V 會與 d 成比例關係。

因為電容對聲頻的阻抗很高,為10~15M ohm(M代表百萬),所以極頭上的電荷很難移動,導致電量Q可視為固定。故電壓改變,會誘生出電動勢。電容式麥克風內的電容值很小,上面的電量也很小。因此麥克風體內有前置放大器,這樣就可得到很低的輸出阻抗。串聯大電阻的目的是,確保電容在恆壓模式下運作。

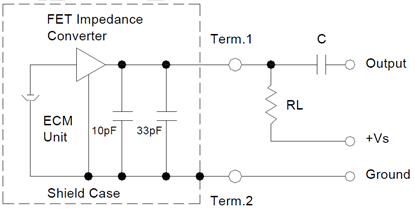

昊宬提供的是駐極體式麥克風(Electret Condenser Microphone,以下簡稱 ECM),也就是他的電容是已經預極化(pre-polarized)過的,工作時不需額外供給電源。雖然駐極體上的電荷會隨著時間衰減,但其使用壽命仍可以達20~30年。相反的,有些表演用或量測用的電容式麥克風,它並非駐極體式麥克風,工作時總需外接一個直流電源,例如常見的48V幻象電源(phantom power)。ECM工作時仍需給予低壓電源,例如2V,只是這並非是極化用,而是供給給內置的場效電晶體(以下簡稱JFET)放大器用。

電容式麥克風可以分為三種:

振膜式電容(foil type ECM):振膜本身就是由電容材料組成,這是最普遍的種類。因為駐極是在振膜上,故要嚴格控制整體震動質量,否則可能影響高頻響應。此對應到昊宬的AMF產品系列。

- 背極式電容(back type ECM):電容材料附著在麥克風後面的固定背極板,則此時振膜就不會附著任何電容材料。此對應到昊宬的AMB產品系列。

- 前極式電容(front type ECM):去除固定背極板,只剩下麥克風腔體內原本的後壁。而電容材料是附著在振膜的背後那一面。

ECM與外界相通的阻抗很高,這是為了避免儲存的電壓經由通道洩出。為了匹配這麼高的阻抗值,我們通常要使用阻抗轉換器,由JFET把電流阻抗降低再輸出成明顯的電壓訊號,這是輸出阻抗(output impedance)。電壓訊號增強後,再匹配到下一個電子儀器,例如前置放大器(pre-amp)的負載阻抗(load impedance)。輸出阻抗通常要選成是負載阻抗的1/10或1/5倍。

ECM製程中,電子在高溫高壓下撞擊振膜,兩表面上分別存有正負電荷,這種儲存著電荷的薄膜稱為駐極體。目前用的最多的是全氟乙丙烯(FEP)駐極體,他的電荷密度較高,穩定性好,耐高溫。早期的駐極體使用的是無機材料,如巴西棕梠蠟和硫磺等,但是這些駐極體體積大、電荷儲存量低,壽命短,使用上受到很大限制。在1962年時,美國貝爾實驗室研製出第一個以柔性聚合物FEP薄膜為儲電層的駐極體麥克風。

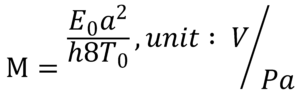

在製程中,振膜的製備與參數控制非常重要。若要有公差極小的頻率響應,則對感度的控制就需十分嚴格。靈敏度的計算很複雜,惟仍有簡化版的公式參考:

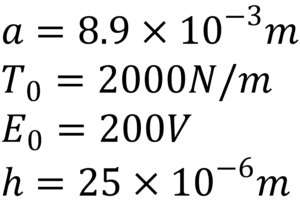

其中,是極化電壓(V),為振膜半徑(m),為振膜到背極的距離(m),是振膜的有效張力(N/m)。對於直徑為25mm(1 inch)的測量用麥克風,這些參數的一般數值舉例而言為:

得:

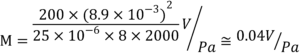

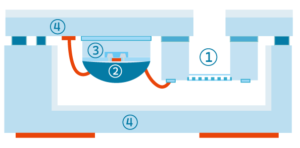

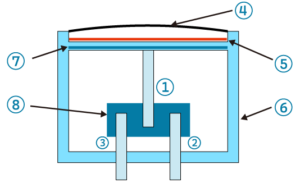

除了ECM,目前的3C產品如手機、平版、筆電、智慧音箱等也開始使用MEMS麥克風。MEMS麥克風市場一開始是樓式(Knowles)的市占率最高,但後來其專利到期後,進入者眾多。昊宬代理的是美律的MEMS麥克風,具有樓式的品質,但是價格卻更有競爭力。MEMS麥克風依照結構可分為上出音(top port)和下出音(bottom port)。內部結構圖如下:

上收音和下收音的差異大致如下:

- 下開孔麥克風的前腔相對小很多,這代表封裝整體的共振頻率很高,推升到20khz以上很多,這可以確保工作收音頻段都在共振頻點以下。共振頻點以下的特色就是響應平坦,因此下開孔麥克風的響應通常比較平坦。由於下開孔麥克風的背腔相對很大,表示低頻響應也比較好。

- 下開孔麥克風的振膜是朝下,所以在SMT打件時吸嘴時是吸到上外殼,振膜並不會被吸壞。若是上開孔麥克風,吸嘴有機會吸到內部振膜,造成損傷,所以下開孔麥克風在打件上比較沒有風險。

- 下開孔麥克風需要確保出音孔、MEMS的底版和終端產品的PCBA緊密配合,不能有漏氣,否則收音就會有問題。

- 下開孔麥克風的通常能夠直接導音出去,接到機構外面。而上開孔麥克風,導音管要做的比較長,這可能會增加荷姆茲共振(Helmholtz resonance),過度突顯特定的中高頻頻段,使得高頻頻響不夠平坦。

- 下開孔麥克風的SNR通常比較高。

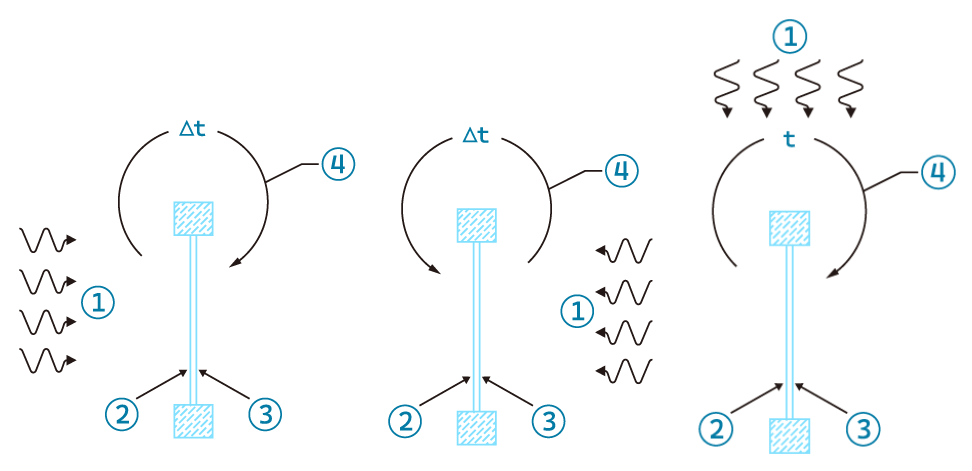

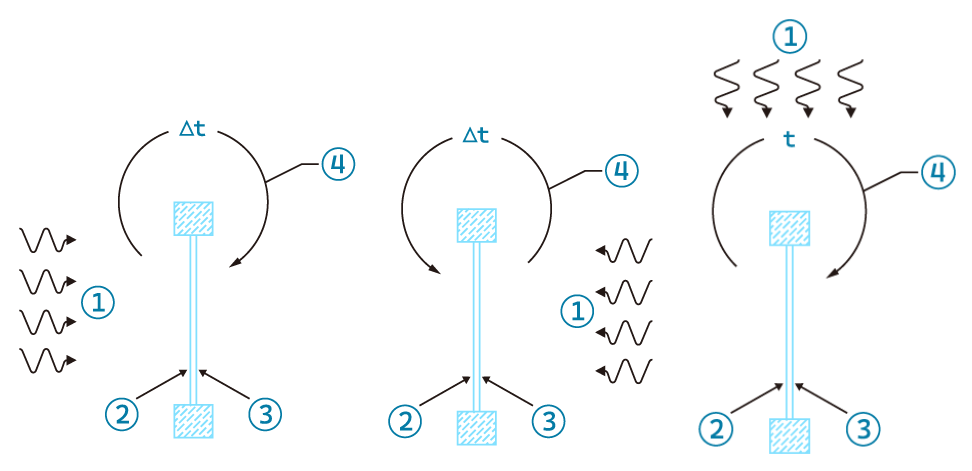

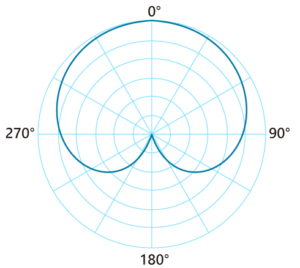

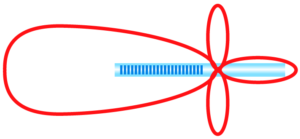

最後,我們提到麥克風一個很重要的參數,也就是指向性。以下我們用非常簡化的示意圖,來探討指向性的形成機制:以雙指向麥克風為例,當聲音從雙指向麥克風的前面傳進來時,他先打到振膜的前面,經過時間差之後繞到後方抵達振膜後方,這樣子的時間差使得振膜受到壓力梯度而移動。

當聲波從後方傳來時,他也一樣需要時間差才能繞到前方,這個也會讓振膜振動產生聲音。但是當聲波從側面抵達時,他到振膜前方、後方的時間差不多長,因此作用於前後方的壓力會相互抵銷,使得幾乎沒有壓力差存在。振膜因此不會振動,使得雙指向性麥克風的側邊對聲音的靈敏度非常低。

接著我們來看心型單指向性麥克風的原理:從前方而來的聲波抵達振膜前方後,要抵達後方、折返,才能成功再繞進振膜後方,這樣子的時間差使得振膜振動,為前方指向性的成因。

接著,從後方進來的聲波,幾乎花相同的時間抵達振膜後方、前方,時間差微乎其微,使得壓力差極小,振膜幾乎不移動,使得後指向不成立。那麼從側邊而來的聲波呢?他要花不同的時間分別抵達振膜前方、後方,時間差是顯著的,這代表心型單指向麥克風的側邊是有相當靈敏度的。唯從示意圖上可得知,當聲波來源越靠近麥克風後方,此靈敏度會急劇降低。這個就是心型單指向麥克風的機制了。

超指向(shotgun)是那種高級會議室裡面會看到的麥克風,又或者電視電影的收音麥克風(boom mic)也是這種超單指向麥克風。他不收旁邊的聲音,只收前方聲音。他是原理是在麥克風振膜前方加一長條干涉管(interference tube)。這個干涉管讓不同方向進來的聲音,能夠以不同方式的抵達振膜:前方進入的聲音抵達振膜時不過經過干涉管上的干涉孔,因此會直達並且是同相位,因此振膜收得到音壓。側邊的聲音經過干涉管進去,相位不同,互相抵銷,抵達振膜時已經沒有顯著音壓級了。

不同指向性對應的收音效果整理如下:

- 中距離球型麥克風適合中距離收音。

- 近距離收音利用指向性麥克風近接效應(proximity effect)補償的方法來收音,收樂器聲特別有效。接近效應指的是音源越靠近麥克風振膜,低頻響應越大,此效應對現場表演很有效,表演者覺得自己低頻太少,就靠近一點麥克風即可。

- 單指向性麥克風的頻率響應規格很重要。手握單指向麥克風的使用者,通常嘴型不在麥克風振膜的中心軸位置,一般使用都有正負45度偏離中心軸的現象,由外行人使用更為嚴重。因此單指向性麥克風能涵蓋均勻頻率響應的偏離中心軸規格就很重要。

- 超指向性麥克風因為缺乏自然環境音,所以錄音較乾。可用來抑制鄰近樂器聲或背景交談聲。

- 廣指向性可增加側面聲音的收音或增強低頻。

- 全指向性可收取自然環境音,但是指向性會隨著頻率越高而越窄:全指向麥克風多為壓力型,也就是振膜只有一邊暴露在空氣中,這個要注意的是,當被測頻率的波長小於膜片的直徑尺度時,全指向性將變為單指向,這是因為高頻短波無法繞射過整個麥克風,因此只得將音壓堆積在正面。

- 高指向性也可以避免回聲問題,因為可以設計成收音源方位的聲音,而不收旁邊喇叭的聲音。

振膜式電容(foil type ECM):振膜本身就是由電容材料組成,這是最普遍的種類。因為駐極是在振膜上,故要嚴格控制整體震動質量,否則可能影響高頻響應。此對應到昊宬的AMF產品系列。

振膜式電容(foil type ECM):振膜本身就是由電容材料組成,這是最普遍的種類。因為駐極是在振膜上,故要嚴格控制整體震動質量,否則可能影響高頻響應。此對應到昊宬的AMF產品系列。