麥克風陣列

為了增加麥克風的指向性(directionality)和增加訊噪比(Signal to Noise Ratio, SNR), 我們在中高階產品會使用不只一顆的麥克風, 這個配置稱為麥克風陣列。 之所以增加指向性, 是因為我們只想聚焦在聲源部分, 例如使用者的人聲,而不想受到周圍環境雜音的干擾。 之所以增加訊噪比,是因為這可以增加語音清晰度,也有助於後段的語音辨識(voice recognition)和人機互動。

當然,單顆麥克風也能達到指向性跟高訊噪比, 只是提升有限。 指向性單體的原理是在背面和側面開孔, 使得前後左右的聲音干涉,只留下所需方位的音源訊號。 這個缺點是麥克風成品的體積較大, 並且在機構設計上須特別留意通氣。 單體也能提升訊噪比, 只是在60~70dB的範圍已是一般極限, 這對熱流噪聲、聲阻控制、電子零件布局的要求非常高。

承上,若使用一顆以上的麥克風,則較易提高指向性和訊噪比。 重點僅在於機構上的擺設位置、單體間距離、陣列的訊號處理以及軟硬體整合。 如此,便能以波束成形(beamforming)提高指向性, 以降噪(noise reduction)提高訊噪比。

在設計上,假設聲源從某方向傳播過來,則麥克風陣列的每顆單體多少都會收到訊號。 差別在於,由於每顆麥克風離聲源的距離不同,故每顆產生的訊號強度(magnitude)和相位(phase)不盡相同, 訊號處理會利用這些差異來判斷聲源位置,獨立出聲源並抑制其餘的雜音。 這就要求每顆單體的參數必須完全一致, 例如頻率響應、相位響應、延遲等。 若頻率響應不同,感度誤差太大, 則會誤以為是距離因素導致訊號強度有變。 同理,相位也必須一致, 延遲必須盡可能的小,這樣才有利於訊號處理。

在數量方面,一般而言在機構和預算有限之下, 兩顆麥克風即可。 在一些中高階耳機、筆電或智慧音箱等產品,可能會使用到三顆以上。 若只有兩顆,則距離是重要因素。 為了保持訊號完整性(signal integrity),我們有時會使用成本較高的數位麥克風(digital microphone, DMIC), 而非傳統的類比麥克風(analogue microphone, AMIC)。 舉例而言,在筆電應用上的麥克風通常位於螢幕上方的鏡頭模組。 麥克風量測到的訊號要穿越開關雜訊極高的電腦螢幕,走線也很長而干擾也會很多。 因此應用上就會傾向用數位麥克風,因為數位麥克風輸出的數位訊號較不易受到干擾。

大致上,如果我們明確知道使用者聲源方向,則單體數量就不必太多,僅使用一前一後配置(end-firing)即可。 一個比較接近使用者、一個遠離,這種直線朝向使用者的擺放方式,並利用時間差來運算。 哪些情況是這樣呢? 例如說任何的對講機台或對講亭(kiosk),很明顯使用者就是在機台前方。 或是在車內,很明顯使用者就是在座位上並且面向前方。 若從一顆單體提升到兩顆的一前一後配置,則訊噪比最大可能增加2 dB。

若受限於扁平的機構限制,則我們只能使用完全平行貼平的擺放方式(broadside-firing)。 此配置的聲源傳波方向與陣列垂直,很難用時間差來運算,並且在低頻時運算的精度大幅降低。 此類產品例如平板類產品,例如牆上的平板電視。 若使用更多顆麥克風,並且配置前後左右交錯, 則訊噪比有可能提高4~7dB左右。

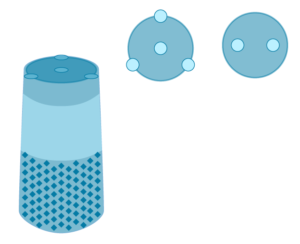

以智慧音箱的終端產品為例,他需要接收四面八方360度的聲源。 麥克風陣列通常置於產品上方平面,離音箱喇叭遠一點,陣列直徑宜40mm以上。 如此訊噪比可增加2至5dB。

以智慧電視音響(soundbar)的終端產品為例,他通常一邊緊靠牆壁, 只有另一邊面對使用者,故接收的是180度的聲源。 麥克風陣列通常置於產品上方平面的正中央,陣列直徑宜60mm以上。 如此訊噪比可能增加5至7dB。

以智慧電視的終端產品為例,他通常一邊緊靠牆壁,只有另一邊面對使用者,故接收的是180度的聲源。 麥克風陣列通常置於產品上方平面,盡量不要放置在下側, 並且盡量遠離電視喇叭以避免干擾。 陣列直徑宜70mm以上。如此訊噪比可能增加2至4dB。

以智慧平板的終端產品為例,他通常一邊緊靠牆壁,只有另一邊面對使用者,故接收的是180度的聲源。 麥克風陣列通常置於產品上方平面,盡量不要放置在下側, 並且盡量遠離電視喇叭以避免干擾。 陣列直徑宜70mm以上。如此訊噪比可能增加2至4dB。

最後,用量測儀器可以驗證單體或陣列的頻率響應、訊噪比和指向性等。